迎世博日本关西办三场大展,王羲之《丧乱帖》将亮相

- 房产

- 2025-04-02 06:59:05

- 8

- 更新:2025-04-02 06:59:05

大阪关西世博会将于本月13日开幕,位于关西地区的大阪市立美术馆、奈良国立博物馆、京都国立博物馆将同期推出三场重量级“国宝展”。

其中,最为人瞩目的无疑是大阪市立美术馆展出的王羲之《丧乱帖》(唐摹本)。《丧乱帖》一千多年来一直藏于日本深宫,2006年曾在上海博物馆展出。其上有朱文“延历敕定”三印,延历相当于中国唐代德宗至顺宗时期,由此可以断定是从唐代传入日本。

大阪市立美术馆:日本国宝展

大阪市立美术馆“日本国宝展”海报

大阪市立美术馆自1936开馆以来,首次进行了超过两年的闭馆大修,于3月初重新开放。大阪市立美术馆“日本国宝展”汇集约130件国宝,这些艺术品不仅反映了各个历史时期的风貌,也是了解日本美学演变的窗口。

从绳纹时代的土偶到江户时代的名刀,展览将从日本美之源流——绳纹时代的造型艺术,到佛教美术、中世纪的水墨画、华丽的桃山绘画,以及书法、刀剑、甲胄、漆器、染织、陶瓷等各个时代和多样类别的文物,带领观众追溯日本美的历史。其中,雪舟、岩佐又兵卫、狩野永德、长谷川等伯……这些日本美术巨匠的作品将一一呈现。通过这些作品,可以尽情感受他们所生活时代的气息,以及作品中所蕴含的力量。

狩野永德,《唐狮子图屏风》 桃山时代 日本皇室宫内厅三之丸尚藏馆(5月20日-6月15日展出)

展览分为“日本美术的巨匠们”“祈祷的形式”“优雅的书法”“和与汉”等6个部分,从目前公布的展览目录看,在“优雅的书法”“和与汉”分别展出有来自中国的王羲之《丧乱帖》(唐摹本)和南宋李迪《红白芙蓉图》。

据悉,《丧乱帖》原迹早已不存于世,唐代摹本《丧乱帖》收藏于日本皇室宫内厅三之丸尚藏馆,与《二谢帖》和《得示帖》连成一纸,纵长28.7厘米,共八行62字。唐人双钩填墨摹写真迹技术之高超,后人早有“下真迹一等”的称誉,在最大程度上保存了王羲之书法的原貌,其结字转折圆活流畅,字峰富于变化,墨色枯燥相间,整个书帖由行至草,活泼灵动。

王羲之,《丧乱帖》(唐摹本),日本皇室宫内厅三之丸尚藏馆(4月26日-5月18日展出)

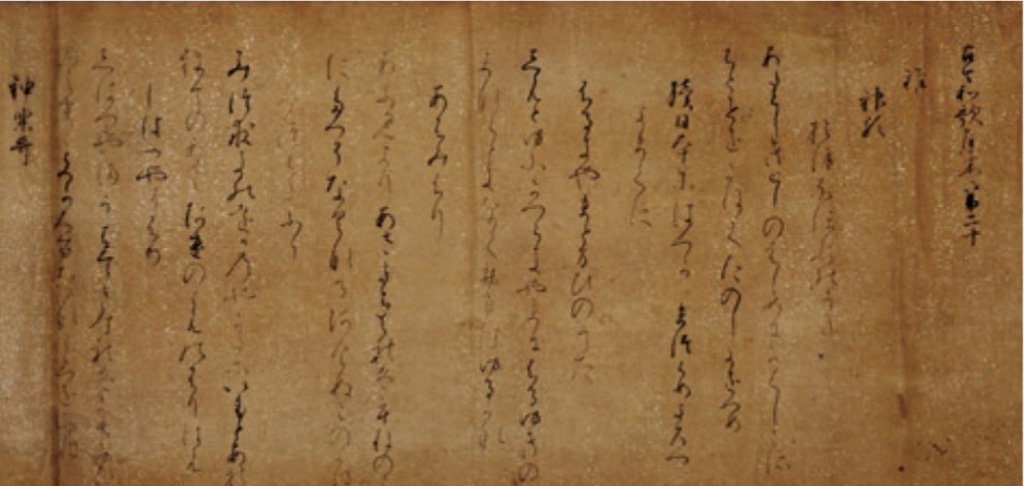

日本的书法始于汉字的传入,后随着适应日语的假名的诞生,走上了独特的历史道路。平安时代盛行的“和样”书法,以及以《高野切》为代表的流丽假名作品等,呈现书法之美。

《古今和歌集 卷第二十》 平安时代 高知县立高知城历史博物馆藏 (5月20日-6月1日展出)

在“和与汉”板块,讲述日本中世纪,传统的“和样绘”和随禅宗传入的中国水墨画。其中现藏于东京国立博物馆南宋的李迪《红白芙蓉图》原为圆明园藏品,后来流落海外。两幅画本来应为各自独立的册页,但为了配合由日本茶道审美观诞生的“唐绘”鉴赏,因而被改裱成一对挂轴。

李迪,《红白芙蓉图》 中国・南宋 东京国立博物馆藏(4月26日-5月18日展出)

《红白芙蓉图》线描受到黄筌画风的影响,描写写实,用笔纤细且色彩层次微妙,因而富于情趣。善用余白的画面空间也显得自然而静谧。

这一板块还将展出描绘天皇和武士的肖像画、足利将军家御用画师的水墨画,以及作为唐物珍视的中国绘画名品。

镰仓时代 13世纪 《源赖朝像》京都・神护寺藏(6月3日-6月15日展出)

此次展览中,本阿弥光悦的《舟桥莳绘砚箱》突破了材料的限制和常识,展现了大胆的造型;尾形光琳的《燕子花图屏风》至今仍持续激发人们的灵感。作为首个在大阪举办的大规模国宝展,展览还将集中展示大阪地区的国宝,并强调传承文化遗产对未来的重要意义。

尾形光琳,《燕子花图屏风》,江户时代, 东京・根津美术馆藏(6月3日-6月15日展出)

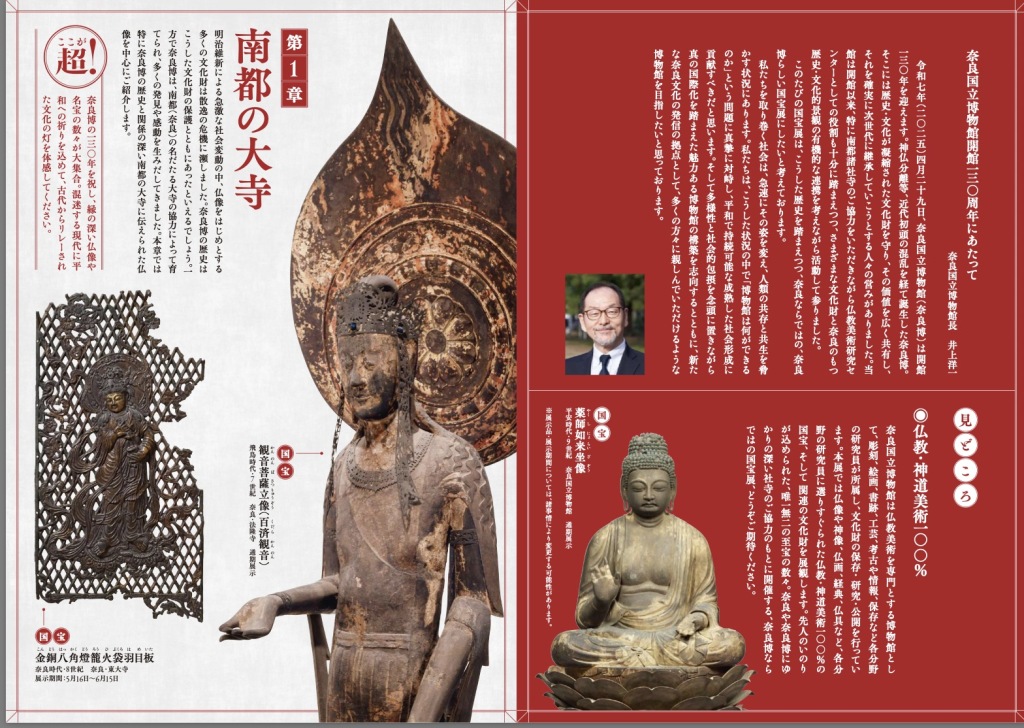

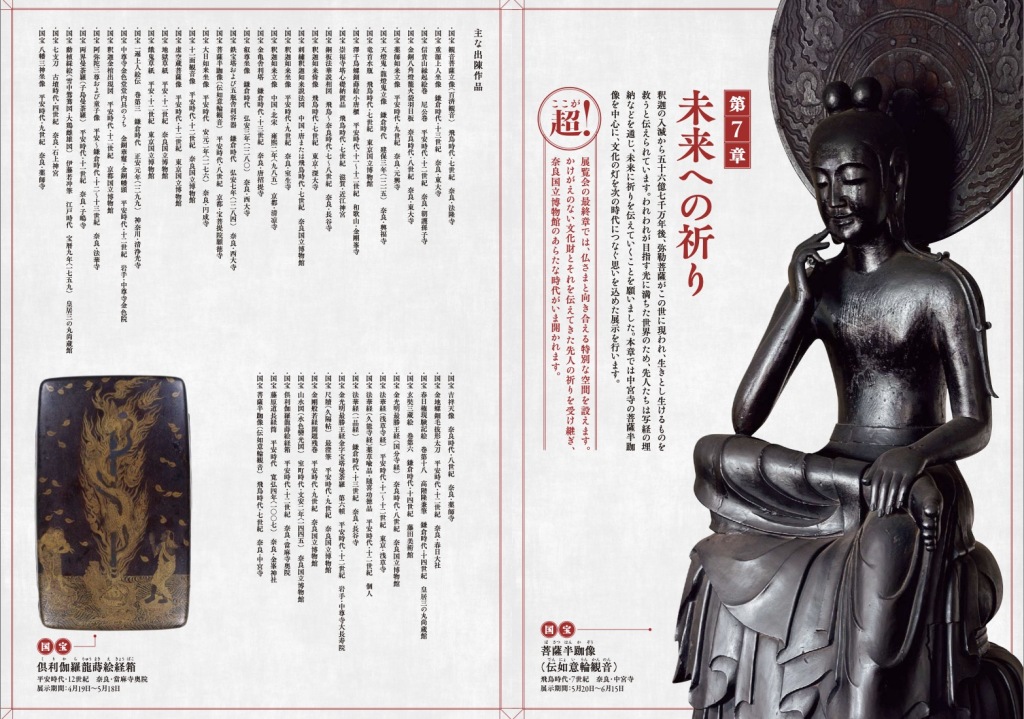

奈良国立博物馆:超国宝——信仰之光

奈良国立博物馆“超国宝——信仰之光”海报

奈良国立博物馆于1895年4月29日开馆,将迎来开馆130周年纪念。为此,博物馆首次举办大规模的国宝特展,名为“超国宝——信仰之光”。

“国宝”作为代表日本历史和文化的国民之宝。展览名“超国宝”一词,既体现了这些卓越的宝物,也表达了跨越时代传承的祈祷和文化。

特别展将以与奈良国立博物馆和奈良历史密切相关的国宝为中心,介绍约140件日本引以为豪的名品,包括约110件国宝和约20件“重要文化财产”的佛教、神道美术作品。

据奈良国立博物馆长井上洋一介绍,博物馆的建立初衷即是守护日本的神佛艺术瑰宝。在明治维新前后,由于神佛分离政策等因素,许多神社和寺院珍藏的宝物流失散佚。“自开馆以来,特别是在日本南都诸社寺的协助下,奈良博物馆充分发挥了作为佛教美术研究中心的作用,致力于文化财产与奈良独特的历史文化景观之间的有机联系。”

展览以“信仰之光”为主题,旨在展示这样的历史背景,并希望打造一个具有奈良特色、体现奈良博物馆风格的展览。在此,观众们可以一睹原本藏于关西各寺院的艺术瑰宝。其中最为重量级的展品是奈良中宫寺的“国宝菩萨半跏像”,这尊雕像兼具柔和与威严,是飞鸟时代(7世纪)佛教雕刻的代表性杰作之一,将于5月20日至6月15日限期展出。

国宝·菩萨半跏像(传如意轮观音),飞鸟时代(7世纪),奈良·中宫寺(5月20日-6月15日展出)

这尊菩萨以“半跏思惟”的姿态示现,左脚下垂,右脚置于左膝之上,右手指尖轻触面颊,表现出为救度众生而深思的形象,这是中国北朝晚期佛教造像中颇为流行的菩萨样式。整体造型呈圆锥形,肩部垂发和衣褶的模式化表现,体现了飞鸟时代前期的特征。同时,面部微笑和圆润的体态又展现出写实的风格。

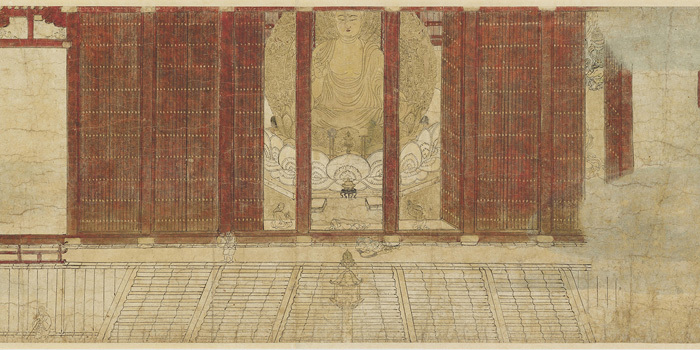

展览分为7个章节,将奈良国立博物馆的历史融入展览叙述之中。其中来自奈良法隆寺的“观音菩萨立像”(百济观音,国宝),原本安置在法隆寺大宝藏院的百济观音堂。曾在2020年东京国立博物馆“法隆寺金堂壁画和百济观音”大展上短暂亮相。

国宝·观音菩萨立像(百济观音),飞鸟时代(7世纪) 奈良・法隆寺 通期展示

1919年和辻哲郎(1889-1960)在《古寺巡礼》中描述“百济观音”道:“那圆润凝脂的手臂,楚楚动人、纯洁无暇的胸部曲线。这并非是习惯于人体之美的心灵产物,而是第一次发现了人体无限美的惊奇之心的产物。”

7世纪“百济观音”拿瓶的左手。

澎湃新闻记者曾在法隆寺一睹百济观音,当时仰望这尊佛像,其身姿修长,面容秀美,其宽广的眉心、俯视的眼睛、微微上扬的嘴角,仿佛沁出了观音菩萨的心。

国宝·菩萨半跏像(传如意轮观音),平安时代(8-9世纪)京都・宝菩提院愿德寺 通期展示

国宝·大日如来坐像,平安时代 安元2年(1176),奈良・圆成寺 通期展示

展览展出的佛像还包括了宝菩提院愿德寺(京都)的菩萨半跏像(传如意轮观音)和圆成寺(奈良)的大日如来坐像。前者在表现木质坚硬质感的同时,也准确传达了身体和衣物的柔和感,是奈良时代末至平安时代初期木雕像中的杰出之作。后者被认为是日本最著名的佛师运庆(?-1223)现存最早的作品。根据台座上的墨书铭文可知,运庆在其父康庆的指导下,于安元元年(1175年)11月24日开始雕刻,并于次年10月19日完成,历时约11个月。其胸部挺拔,背部笔直,腰部紧致,展现出与平安时代佛像的逼真表现,预示了镰仓时代佛像风格的到来。

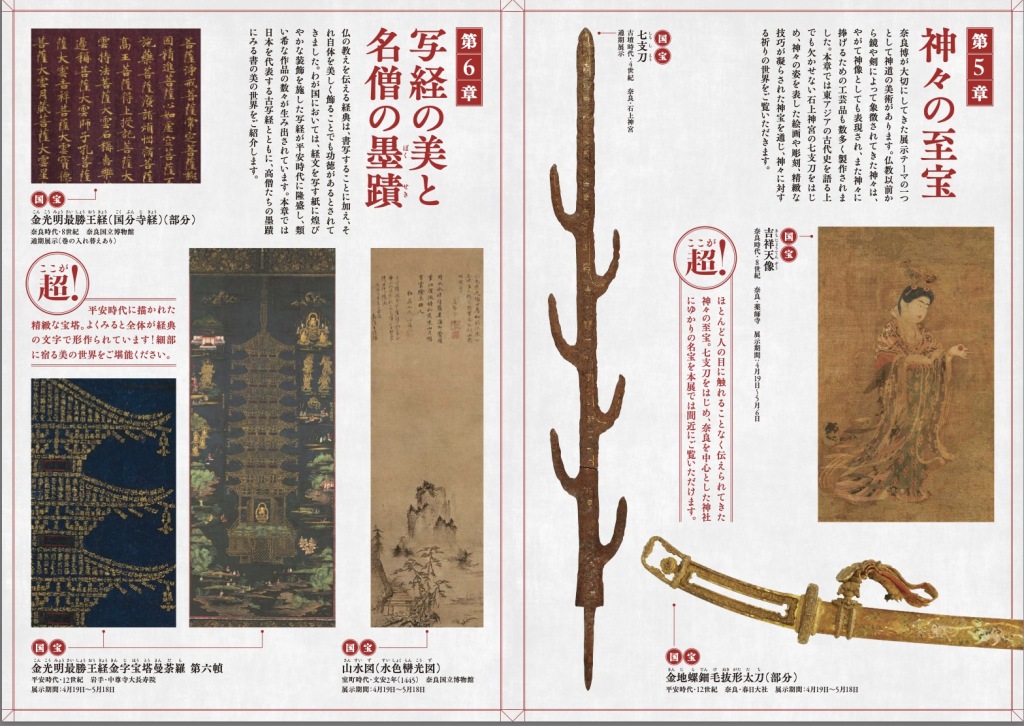

国宝 信贵山缘起 尼公卷 平安时代(12世纪) 奈良・朝护孙子寺 (4月19日-5月18日展出)

奈良“超国宝”展出的作品还包括《信贵山缘起(尼公卷)》,此作品被誉为日本三大绘卷之一,是大和绘的巅峰之作。“尼公卷”讲述了姐姐尼公在东大寺大佛的启示下,与弟弟命莲重逢的感人故事。《辟邪绘》描绘了与瘟疫和灾难相关的鬼怪战斗的神祇,是平安时代绘卷的杰作。表现众多尊像的《刺绣释迦如来说法图》,是古代刺绣工艺的最高杰作。有人认为此作品是在唐朝宫廷工坊制作的,也有观点认为其表现形式与法隆寺金堂壁画非常相似,可能是日本飞鸟时代的作品。

国宝·刺绣释迦如来说法图 中国・唐或飞鸟时代(7世纪) 奈良国立博物馆 (4月19日-5月18日展出)

2019年曾于上海博物馆展出的“金龟舍利塔”也将在奈良国宝展上亮相,这件作品藏于奈良唐招提寺,是鉴真为供奉他带到日本的舍利而制作的舍利容器。龟背上驮着宝塔的形象,据说与鉴真在渡海时掉入海中的舍利被金龟救起的传说,或与密教的教义有关。塔檐下精细的斗拱结构和镂空雕刻的唐草纹样展示了高度的金工技艺,透过镂空的图案可以看到舍利,这种巧妙的设计使其被誉为舍利庄严美术的杰作。

国宝·金龟舍利塔 镰仓时代(13世纪) 奈良・唐招提寺 通期展示

奈良国立博物馆“超国宝——信仰之光”展览手册

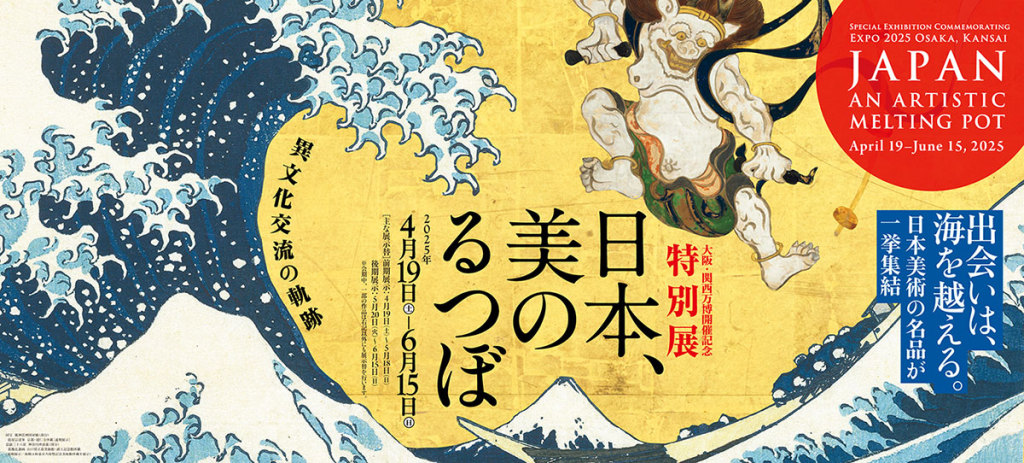

京都国立博物馆:美之熔炉——跨文化交流的轨迹

京都国立博物馆“美之熔炉——跨文化交流的轨迹 ”展览海报

自古以来,日本列岛通过海上交流引入了多元文化,在这些交融中孕育出众多杰出的美术作品。京都国立博物馆即将举行的“美之熔炉——跨文化交流的轨迹”将展出的作品,被形容为:在日本这座“熔炉”中,多元文化融合所诞生的奇迹。

京都展遴选了200件“文化财产”,涵盖弥生、古坟时代至明治时期的绘画、雕刻、书法、工艺品等,其中包括19件国宝(1件为预定)和53件重要文化财产。通过这些展品,追溯日本美术中蕴含的异文化交流轨迹。

葛饰北斋,《富岳三十六景·神奈川冲浪里》,江户时代 天保2年(1831),山口县立萩美术馆・浦上纪念馆藏(前期展示/后期为和泉市久保物纪念美术馆所藏品展示)

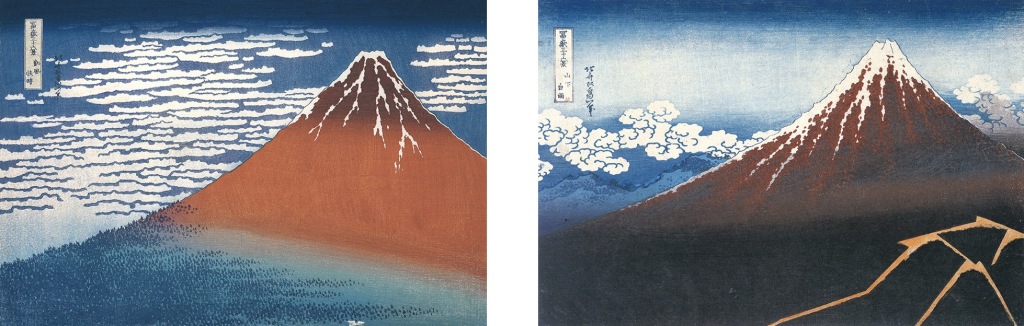

葛饰北斋,《富岳三十六景·凯风快晴(左)、山下白雨(右)》

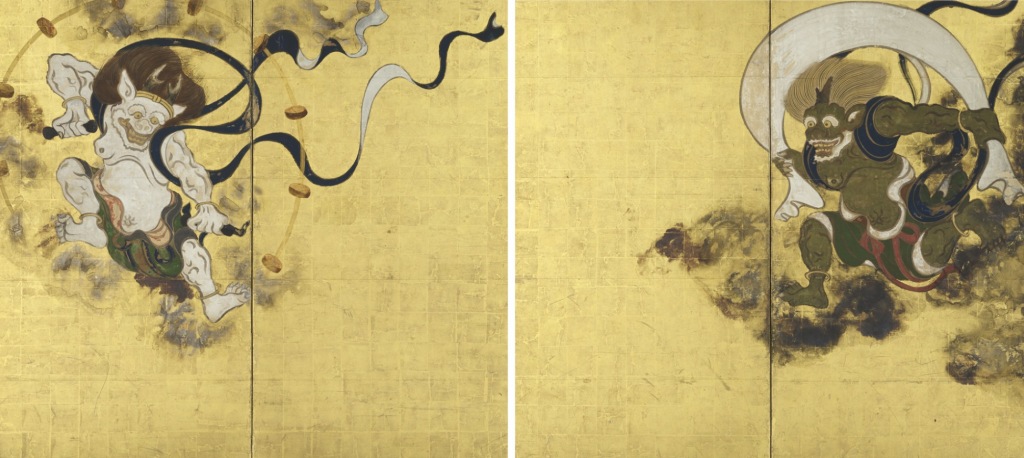

展出作品中,最广为人知的是葛饰北斋的浮世绘。虽然在江户时代,浮世绘仅被视为“娱乐品”,但当它们传至海外,却作为艺术大放异彩。特别是北斋的版画影响了梵高、德彪西等巴黎艺术家,成为日本美术的象征。葛饰北斋的声誉反向传回日本,其作品《神奈川冲浪里》(被誉为“伟大的浪潮”)成为全球最著名的海洋画作,甚至被采用在日本护照和新千元纸币上,体现了异文化交流孕育的世界名品。此外,“琳派”的始祖俵屋宗达的《风神雷神图屏风》;源自朝鲜半岛,现存的日本最大、最重的铜锣——突线钮五式铜锣(弥生时代);曾保护过空海从唐朝带回的经典、醍醐天皇下令制作的莳绘盒子,被珍视为“绝无仅有”的曜变天目茶碗等皆将亮相。

俵屋宗达,《风神雷神图屏风》(国宝),江户时代(17世纪)京都・建仁寺藏(通期展示)

在京都展中,有一尊面部裂开显现观音形象的奇异雕像在前期宣传中被特别提及——平安时代(11世纪)木雕作品宝志和尚立像。此像以奇特的造型著称,这种表现手法源自宝志和尚的传说,据说他曾撕开自己的面部,显现出观音的相貌。宝志和尚是中国南北朝时期的僧人,以预言和神通力闻名。关于他的传说在中国和日本都有流传,特别是他显现观音相的故事,被视为佛教奇迹之一。在日本现存的雕像中,此类造型独一无二,极为珍贵。

重要文化财 宝志和尚立像 平安时代(11世紀)京都・西往寺藏(通期展示)

展览中还有一本以法语编纂的日本首部西方式日本美术史《Histoire de l'Art du Japon》。明治政府意识到需要展示日本作为拥有“美术”和“历史”的“文明国”,以1900年巴黎世博会为契机,编纂并展示了这部美术书籍。翌年,该书以日文出版,奠定了今天所认知的日本美术史基础。这也是日本美术与世博会的渊源。

《Histoire de l’Art du Japon(日本美术史)》 明治33年(1900)京都国立博物馆藏

注:大阪市立美术馆“日本国宝展”(4月26日-6月15日);奈良国立博物馆“超国宝——信仰之光”(4月19日-6月15日);京都国立博物馆“美之熔炉——跨文化交流的轨迹 ”(4月19日-6月15日),本文部分资料来自各展览网站。

有话要说...