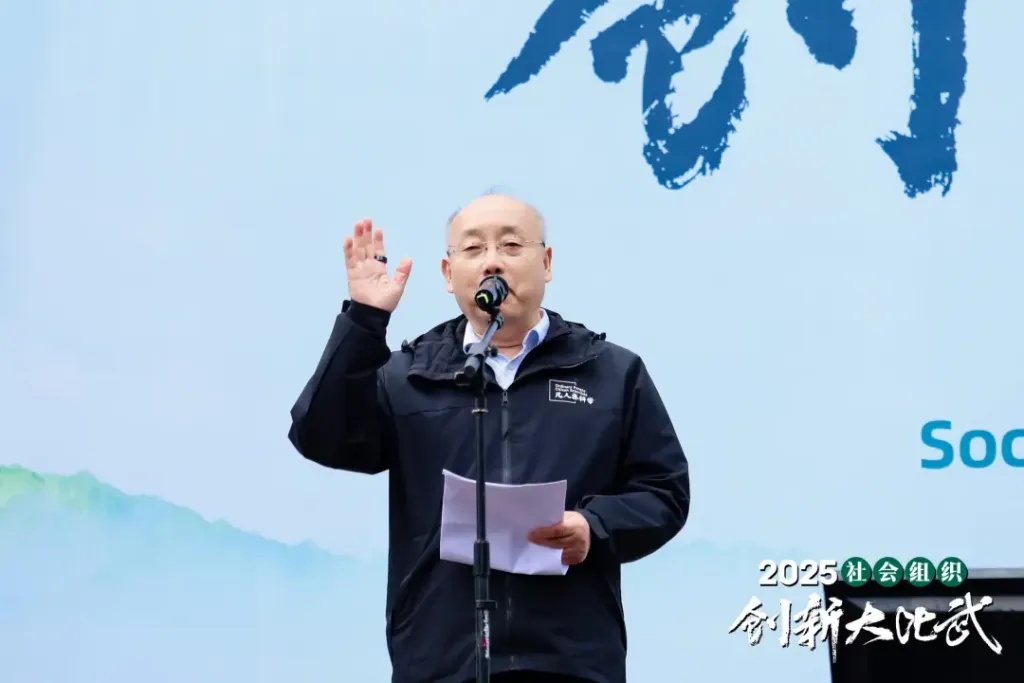

展示最新一线公益实践经验,第二届社会组织创新大比武正式启幕

- 房产

- 2025-03-31 22:22:06

- 11

- 更新:2025-03-31 22:22:06

3月27日,凌晨的杭州被春雷惊响,气温骤降。大雨方歇,东坞山村道上就蜿蜒布满点点车灯,炊烟升起,数百位公益人已套上冬衣踏上富阳花开岭。这场倒春寒,未能阻挡全国社会组织的学习脚步,新鲜滚烫的一线实践经验期待在这里升温和碰撞。

3月28日,第二届社会组织创新大比武正式启幕。

3月28日,第二届社会组织创新大比武正式启幕。这场自发自费自治,共商共创共享的活动,吸引了来自全国27个省的800余位公益人,20个入选的社会组织创新案例将轮番登台展示最新的一线公益实践经验。本次活动由浙江省青螺公益服务中心,浙江省科普联合会,浙江省电魂公益服务中心,浙江省益农慈善基金会,杭州免午公益服务中心,山西省王定国公益基金会,志愿汇主办,富阳区花开岭慈善基地,青螺校友会执行。

“社会组织要用专业服务赢得社会信任,既要创新思维,更要脚踏实地。”开幕式上,原民政部副部长、中国社会福利基金会理事长詹成付提到社会组织要增强“硬实力”。

浙江省科普联合会会长、十二届省政协副主席周国辉则将目光投向科技与公益的融合:"要让专业技术真正扎根乡土,惠及社会服务。"

大比武开始前,国际免费午餐发起人、陕西泰发祥助学助老基金会理事赵欣先生对山西省王定国公益基金会国际免费午餐项目捐赠128万,将来自中国的爱心送达到非洲儿童手中。

土地新生

唤醒沉睡资源

浙江临安有个社会组织运营乡村的实验,这里不同于以往的商业公司加村委会的运营模式,而是以临安寸草心社会工作服务中心郑梦迪来牵头,非营利机构的公信力和强大的社会资源链接能力让政府、学校、社会组织、企业等社会力量结成一体,开创了社会组织运营乡村的共同富裕新模式。

河南驻马店天中义工联合会会长李娟展示了玫瑰产业如何通过公益理念可持续发展:万亩基地实行"保价包收"组织农村合作社、农户种植30余种中草药及芳香植物,还在社区开设“社区居民就业创业孵化基地”等促进就业。

江西萍乡武功山风景名胜区启航社会工作服务中心创始人马启航,面对300亩产品销售困难的合作社,他把百香果春酿葡萄酒带到了城市,推向了市场,迅速改变了产品滞销的局面。

来自湖南的两个乡村则探索出互助振兴的模式。徐月明团队将闲置小学变成城乡互助营地:城里孩子来体验农耕,空巢老人教他们养鸡鸭鹅,把乡村变成农学营地。距离他们不远处的杨菁团队则专注培育乡村内生力量,她们选拔有潜力的村民赴外地学习,返乡后带领村民自治,让村民实现自我管理。

从一小一老破局

重塑山乡新貌

乡村教育如何创新?6年驻守大凉山区支教的宋思遥有新的思考,她发现孩子们的改变从“五洗两剪”开始,每周洗头洗澡、剪指甲理发。这些行动看似简单,却是打破贫困代际传递的第一步。"宋思遥所在的四川美姑县本木源助学协会正在尝试建立长效支持系统。这个曾因"最悲伤作文"引发关注的地区,如今正见证教育创新的力量。

安徽肥东县马龙山村的特殊孩子疗愈自成特色。王文娜联合20余名政协委员,将闲置小学改造成自然营地,接收43名孤独症、发育迟缓、多动症和抑郁症儿童,让孩子们在生态中疗愈。

面对农村养老院普遍闲置的困境,来自湖南新晃的黄献琼和来自山东东平县的张金凤用志愿的力量破局。黄献琼带领团队将废弃粮站改造成"大同兴养老园",志愿者来种菜养猪,降低养老成本,让本村老人和50多名高龄失能老人和残疾人也能享受养老院的照护。张金凤则是利用闲置免费午餐学校的校舍与设备,为本村的高龄老人提供免费餐食,并通过设立长辈俱乐部和小菜园持续提升老人幸福感。

跨界融合

创新与思考同步进行

成都吾乡孵化器创始人伍茂源提供了乡村振兴的另一种解法。这位前公务员改造老屋建立的创客空间,吸引全国青年驻村开发非遗项目。截至2023年,他所在的箭塔村已经有了46个创业项目。

艺术和乡村振兴的融合在湖南宁远县的山坳中发酵,从中国美术学院毕业后,周燕和丈夫回到家乡宁远开始为乡村孩子提供免费的艺术陪伴。8年来,他们服务了8000余名留守儿童,同时还带动了乡村旅游,把文化和自然资源整合形成了乡村新产业。

29日,分享在细雨中继续。社会组织进入城市社区模块,也有着精彩的创新创造。

由点及面

打造社区公益新业态

2012年从国家电网辞职,以志愿者身份踏入公益圈的丁勇,仅用四年时间就创办了厦门第一家城中村公益图书馆,此后又先后在厦门创建4家。2020年,“万家公益图书馆计划”启动,先后辅导、支持全国近千个组织或个人创建运营图书馆;2023年,全国各地的公益图书馆开始催化,现已有效触达全国30个省份。他的目标,是以生态促发展,让全中国每一个城乡社区都有一座活的图书馆。

15年前,陈旭走进东塘街道牛婆塘社区时,也许不会想到如今的社区,是集合公益集市、新时代青少年和微孝扶老等特色项目的幸福社区。这份来自居民的高度认可,让她又获七里庙社区近2000平米用房的免费使用权,进而打造“东塘街道枢纽型志愿服务中心”,搭建“动员、供给、队伍、阵地、文化、保障”6大体系建设,并吸引社会组织和志愿者入驻主孵化器,汇聚多方力量,融合互补,持续服务社区居民,提升居民幸福感。

而来自杭州益优公益的创始人刘柏顺,则在社区开起了“慈善超市”。17年耕耘公益一线,他用公益初心、商业机制解决社会问题,探索有效公益的模式,先后运营16家不同服务对象的慈善超市,踩过很多坑,积极推动商业向善,用商业思维助力公益慈善的可持续发展。

仁者,爱人

关注困难人群

李灿学,在所有讲者中是最特殊的一位。1996年,他因意外事故导致高位截瘫,以轮椅代步。这份特殊经历将他引向了公益,2018年,他创立全国首个重度残障人士主导运营的爱心早餐项目,后搭建残障人士系统性助餐工程——"爱心早餐+助餐服务+善行传承",通过整合社会资源为该县弱势群体提供可持续餐饮支持,已形成标准化公益服务范式。

来自山东潍坊的讲者褚甜甜,则关注中国因疾病和损伤而导致的各种功能障碍的人群。他们除了在医院治疗外,大部分时间居家或在社区或在乡村,面临收入减少和老龄化等多因素重叠压力,且居住分散、没有专业技能,更无系统支持,疗愈康复困难重重,进一步伤害个人和家庭。她和金阳公益开始构建“非药物干预疗愈体系”和“社区非正式照护体系”——指导人们学会七种自我疗愈方法,七种生活化的路径,七个步骤分阶康复方案,并引领人们成为志愿者助人自助。

贵州贵阳的赵新玲,曾是一名无法入学残疾儿童的母亲。她边与相同经历的家长自救互助,边着手创办贵州省第一个服务于孤独症、智力残疾儿童的民办助残公益服务组织。如今,贵阳市南明区爱心家园儿童特殊教育康复训练中心日均服务残疾孩子约300名,年度服务约400人,共计服务残疾儿童和家庭超过7000个,更创新提出健全人的认知应向残疾人靠拢、双向奔赴,努力为残疾儿童及家庭在入托、入学、就业、社区生活等方面拓展接纳、包容理解和支持的社会空间。

温暖社区

从一餐饭开始

杨洋,来自广东广州,是同兴城市食堂的创始人之一。她关注到社区老人、困难群体的用餐窘境,同时发现城市大型超市的临期食物浪费问题,依托社区物业提供的一个临街空间,组织社区各类爱心志愿者,借助这些临期有机食材,烹制可口的素食饭菜,为社区老人和困难群体提供一份免费的素食午餐。

另一位浙江海宁县南关厢素食馆创始人之一陈建龙,经海宁义工协会发起众筹,联合500多位爱心人士建立素食馆,对外销售25元一份自助素食,所有盈利全部用于扶贫帮困、助学助医等慈善事业,至今已捐出250万元。同时,他们倡导爱心人士购买“待用券”,捐赠给有需要的困难、低保家庭或流浪人士免费领用就餐,并送餐给周边贫困高龄老人。

授之以渔

点亮失业人群新希望

山东聊城慈善联合会会长程兴文,关注到一个巨大的民生问题——就业。他创办的聊城交大人才培训中心、聊城佳音职业培训学校、聊城佳音社会工作服务中心,专注社区发展和乡村振兴两个板块培训人才,创新构建“需求导向—技能赋能—就业扎根”的闭环培训体系。除服务失业人员、老年人、残疾人等传统对象外,更针对返乡青年、种植大户开设“现代农业经营”和“万名农民直播手”等专班,提升互联网意识,为乡村振兴注入新的动能,让更多百姓在家门口“有尊严地就业,有温度地生活”。

3月30日,我们还将邀请12个参会团队分享返乡规划。最终,通过专家评分和参会者投票选出8个优胜案例和8个优秀案例,并获得相应的激励。

有话要说...