煽动情绪的“小作文”当休矣

- 房产

- 2025-03-31 09:33:03

- 12

- 更新:2025-03-31 09:33:03

来源:金融时报

作者:马梅若

3月28日傍晚,针对降息谣言,央行及时出手打击。

央行发布消息称,中国人民银行会同公安机关网安部门,依法打击整治恶意编造涉金融领域网络谣言违法行为。经查,黄某某(女,39岁)、聂某某(男,42岁)为博取关注、吸粉引流,假借财经媒体和信息服务机构名义发布降息谣言,误导公众认知,涉嫌扰乱金融秩序。目前,相关人员已被属地公安机关依法查处。

有人猜测,编造这则谣言的人或许是出于“浑水摸鱼”的目的,把某个市场人气和价格抬高,趁机出货。也有人认为,这不过是部分人为了博眼球、骗流量的炒作行为。

笔者认为,无论出于何种动机,其后果不可小觑。如果是出于主观故意,那么这一行为已经越过了法律的边界。即使是开个玩笑,同样需要承担开玩笑的法律后果。谣言的内容事关货币政策调整,降息属于金融市场领域的重大信息,如果谣言广泛传播,可能会让社会公众、金融市场作出错误的判断和反应,严重的话还会威胁到金融稳定。

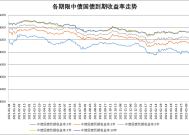

实际上,过去几年,金融市场上出现的虚假信息传播事件不在少数,各种股市、债市“小作文”“神预言”频现,时常会给某类资产走势带来一定影响。有的虚假传言借“监管”之名,制造一些所谓能影响市场交易走势的噱头或传闻,有时一条短消息就能造成市场骤然震荡。

随着互联网和自媒体的普及和发展,“小作文”谣言具有成本更低、传播更快、危害性更广的新特点。而且越是市场波动大的时候,各种谣言推波助澜,会大大加剧市场恐慌、踩踏和扩散风险,影响十分恶劣,致使部分投资者特别是中小投资者损失真金白银,更有甚者给金融稳定构成威胁。而造谣者或许已经从中渔利,趁机捞了一把。

应当看到,网络不是法外之地。习近平总书记指出:“网络和信息安全牵涉到国家安全和社会稳定,是我们面临的新的综合性挑战。”应对这一挑战,共筑网络安全防线,需要政府、企业、社会组织、广大网民的共同参与。

网络平台应强化事前审核机制,对存在明显违法的信息进行严格筛查,并对其行为的真实性加以验证,同时及时删除、屏蔽相关有害网络信息;金融机构需加大投资者教育与宣传力度,引导投资者正确认识投资风险,避免盲目跟风传播网络谣言,作出非理性投资决策;政府部门、网络平台以及金融机构应加强协作,重点打击那些严重扰乱金融市场秩序的行为,共同维护金融市场的稳定与健康发展。

相关法律法规正在不断完善。编造传播虚假金融信息,是我国法律法规严格禁止的行为。以《中华人民共和国证券法(2019修订)》为例,第193条规定,编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场的,没收违法所得,并处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足20万元的,处以20万元以上200万元以下的罚款。如果此类行为造成严重后果,相关人员将被依法追究刑事责任。根据我国刑法第181条规定,“编造并且传播影响证券交易的虚假信息,扰乱证券交易市场,造成严重后果的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金”。

越来越多的造谣者正在付出代价。不仅央行积极辟谣,证监会也把整治股市虚假信息作为规范资本市场信息传播秩序和改善市场生态的一项重要内容。近段时间,公安机关先后查处编造传播“机构举报游资”“摩根大通研报”等谣言的责任人。更早时候,一些人因编造虚假信息具有明显误导性、扰乱金融市场,被处以罚款并被追究相应责任。

现在,虽然降息谣言已澄清,但笔者认为,这并不代表相关造谣者可以逍遥法外。对这种不负责任的行为不应姑息,否则借谣言造势者还会继续在市场上兴风作浪或愈加大胆。下一步,需要建立和完善常态化的监管协作机制,进一步加大对相关行为的打击力度,斩断“造谣—传播—牟利”的利益链。

在此,笔者提醒金融市场的参与者或围观者,抑或信息生产者和传播者,都应遵纪守法,不造谣,也不传谣。货币政策调整,绝非小事,岂可儿戏?把水搅浑、趁机渔利的念头更不可有。监管也要持续长牙齿、亮利剑,痛打“小作文”等谣言制造者、传播者,还各方一个清朗的网络空间。

有话要说...